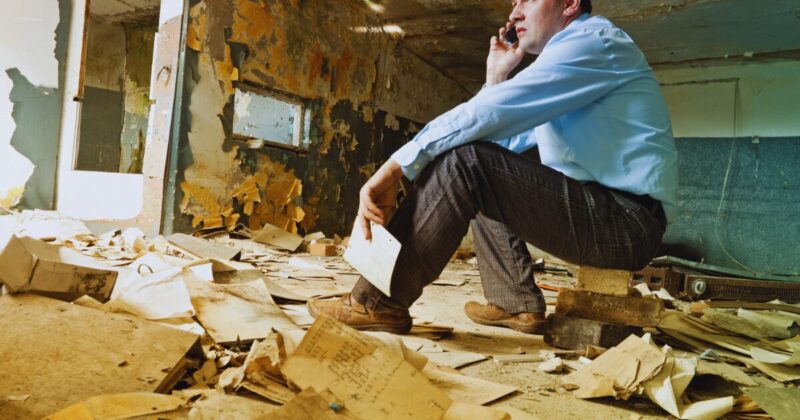

「カレーライスを食べたいがために料理教室に入ったものの、先生がおらず、結局試行錯誤してカレーライスを作っている状態が続いています。」(中島氏)

- 自治体はガバクラ移行で想定外のコスト増に直面、「デジタル破産」寸前

- 「標準化」と「ガバクラ移行」同時推進、理想と現実のギャップが混乱を招く

- 国・自治体・ベンダー間の認識齟齬と信頼関係構築が課題の核心にある

「デジタル破産」ですか…。現場の悲鳴が聞こえてくるようです。

SNSの声

デジタル化、クラウド化にして人材をいくらかカットすれば良いけど、人材はそのままでデジタル化進めたら予算なくなるのは当たり前のような…

— たなかけんいちまる (@TanakaKenichi_) September 11, 2025

自慢ながら前職でこういう案件を横から見てても色々あって大変だなぁと思ったもので

— こまわり (@kotamatchan) September 11, 2025

一律やらせたいなら総務なりデジ庁なりの役人が実際やってみながらロードマップまでちゃんと書いてあげなきゃ

記事読んでると自治体への事前ヒアリングさえしてなかった印象。やってこのザマなら何かもう…

投稿内容は、あくまで投稿者個人の見解や意見です。

重要な情報については、単一の投稿を鵜呑みにせず、公的機関の発表や複数の報道機関など、異なる情報源からもご確認いただくことが大切です。

考察

今回のガバクラ移行がこれほど混乱している原因は、いくつか複雑に絡み合っていると見ていますね。まず、自治体システムの「標準化」と「ガバクラ移行」という、本来なら個別でじっくり取り組むべき二つの大きな政策を、ろくに段階を踏まずに同時に進めてしまった点が大きいでしょう。これはまるで、自宅の改築と新しい家具の組み立てを同時に、しかもマニュアルなしでやるようなもので、現場が混乱しないわけがありません。

次に、このプロジェクトの「構想」と「実装」の間に大きなギャップがあったことです。当初はNetflixのように、契約すればすぐに使えるSaaS的な未来が描かれていたようですが、現実は各自治体が個別にシステムを構築・調達し、複数のベンダーのシステムを繋ぎ合わせ、運用まで面倒を見なければならないという状況です。これは「料理教室に入ったら先生がいなくて、結局自分でカレーを試行錯誤して作っていた」という中島氏の例えが、まさに現状を言い当てていますね。理想を語るのは簡単ですが、それをどう現実のシステムとして落とし込むかの設計が甘かったと言えます。

さらに、コスト見積もりや導入後の運用設計の詰めが不十分だったことも挙げられます。従来のシステム調達と異なり、クラウド利用料が発生する新しいモデルへの理解が自治体側に浸透していなかったり、「これをやれば間違いなく良くなるはず」という理想論だけで進めてしまったのは、いかにもITプロジェクトでよくある失敗パターンで、過去の教訓が活かされていない印象を受けます。

そして、国、自治体、ベンダー間における「信頼関係の欠如」が、これらの問題をさらに深刻にしています。それぞれの立場からの意見が「他人事」として散見されるという状況は、プロジェクト全体に不信感を生み、健全な議論を阻害してしまうでしょう。この認識の乖離が、問題解決を遠ざけている最大の要因ではないでしょうか。

理想先行、計画の甘さ、そして信頼の欠如が招いた現実ですね。

FAQ

- Qガバクラ移行は自治体の効率化と住民サービス向上を目指したはずですが、なぜ現状はメリットが見えづらいのでしょうか?

- A

ソースによれば、多くの業務がもともと外部ベンダーに委託されており、クラウド移行による実質的な変化を職員が感じにくい現状があります。また、自治体が限られた予算で効率運用を追求してきた背景から、これまでの最適化手法と異なる今回の施策の利点が見えづらいとも指摘されています。

- Q「米国製クラウド」問題がまともに議論されていないとありますが、これを放置した場合、どのようなリスクが想定されますか?

- A

ソースによると、米国政府の動向が不安定化している現在、経済安全保障上の懸念があります。日本の法制度に準拠していても、有事の際のリスク対応が未整理のままであり、自治体データという機微な情報の安全性に対する根本的な疑念が払拭されない状態が続くことになります。

- Q中島氏の言う「先生不在の料理教室」状態が続くと、自治体にとって何が一番の問題となるのでしょうか?

- A

この状態が続くと、自治体ごとの「差」が広がり、情報収集力や課題解決能力に乏しい自治体ほど取り残されます。結果的にコスト増大やデータ連携の困難さ、運用不安といった問題に適切に対処できず、システムの安定稼働や住民サービスへの影響が懸念されます。

所感

この記事を読んで、正直「あぁ、またか…」という気持ちになりましたね。IT業界に長くいると、こういう理想だけが先行して現場が振り回されるプロジェクトを、残念ながらいくつも見てきました。特に公共のシステムとなると、関わる人が多い分だけ利害関係が複雑になり、話がこじれやすいものです。

「先生不在の料理教室でカレー作り」という中島氏の例えは、まさにITプロジェクトの「丸投げ」構造を的確に表しています。システムは「作ったら終わり」ではなく、常に変化に対応し、運用・改善を続ける必要があります。にもかかわらず、その後の見通しや具体的なスキーム、インセンティブ設計が不十分なまま進めてしまったのは、計画の段階で甘さが過ぎたと言わざるを得ません。

「デジタル破産」という言葉は、自治体の担当者の方々が抱える危機感を雄弁に物語っています。限られた予算で必死にやりくりしてきたはずの彼らが、こんな状況に追い込まれていると聞くと、本当に気の毒としか言いようがありません。ベンダーも大変でしょうが、最終的な責任は自治体が負うことになるわけで、国がもう少し現実的な支援策や、成功への具体的な道筋を示すべきだと強く感じますね。このままでは、頑張っている人たちが報われないばかりか、国民全体の不信感を招いてしまうでしょう。

ガバクラ移行、理想と現実の溝深く、信頼関係と現実路線への舵取りが急務でしょう。

コメント